4月25日(金)、2年生の「探究の日」は、クラスごとの活動。「ボランティア活動」「創作活動」「研究活動」「異文化交流」「自然体験」などを通して、 個人探究のテーマ設定、探究活動に向けて様々な角度から視野を広げ、さらに、新しいクラスのメンバーとコミュニケーションを深め、グループ活動を通して、暮らしの一体感を得る体験になりました。

ABH組は蓼科TINY GARDENというアウトドア施設で、火おこし、ナイフワーク、シェルター作りなどの”サバイバル”の視点を取り入れたブッシュクラフトと呼ばれる活動を体験しました。麻紐や樺の皮、松ぼっくりや鹿のフンを着火剤にして火おこしをして盛り上がったり、火に癒されたり。ナイフを使って木の枝を削り、個々ペグ作りに集中したり。ロープワークを学んで、みんなで協力しながらシェルターを作ったり。先日の地震があったばかりなので、いざ何かあった時にどんな風に身を守るかという視点を持ちながら、新しいクラスの仲間と普段と違う環境で楽しく学ぶことができました。

C組は小布施にある防災パーク「nuovo」へ。バギー乗車体験や重機の運転、防災井戸からの水くみ、薪割り、防災風呂の火起こし、バイオトイレの体験、さらに現役の消防士さんによる講演など、盛りだくさんの内容でした。実際にさまざまな体験を通して、教室ではなかなか学べないことをたくさん吸収できたようです。昼食は防災食。BBQを楽しんでいる他のクラスの写真を見て、ちょっぴりうらやましがっていた生徒もいたようでが、午後の街歩きではモンブランパフェを食べた生徒も。防災食にちょっと不満げだった生徒も、最後は満足そうな様子でした。

E組は軽井沢風越公園アイスパークでカーリングに挑みました。カーリングを通して生徒たちが普段の生活にも活かせる様々なスキルを養ってほしいと企画しました。コミュニケーション能力はクラス替えによる新しい人間関係構築に、チームワークはクラスマッチや縣陵祭に向けての協力作業で、戦略立案能力は個人探究や進路選択で、きっと活かしてくれるでしょう。

生徒たちは最初、おっかなびっくりで氷の上に立っていましたが、インストラクターのみなさんによる約一時間の指導でミニゲームができるまでに成長し、相手のストーンをはじき出すショットや見事なドローショットを見せたり、「ここにガードを置こう」とか「このコースに投げよう」など戦略を話し合い、一投一投に歓声が上がっていました。

F組は伊那市で「森との共生」をテーマに活動しました。森をテーマに探究学習に取り組む伊那西小学校の学校林でのグループ学習や、迫力ある樹木の伐採を見学するなど、充実の1日になりました。私達は身近にある森とどのように共生するのかを考えました。

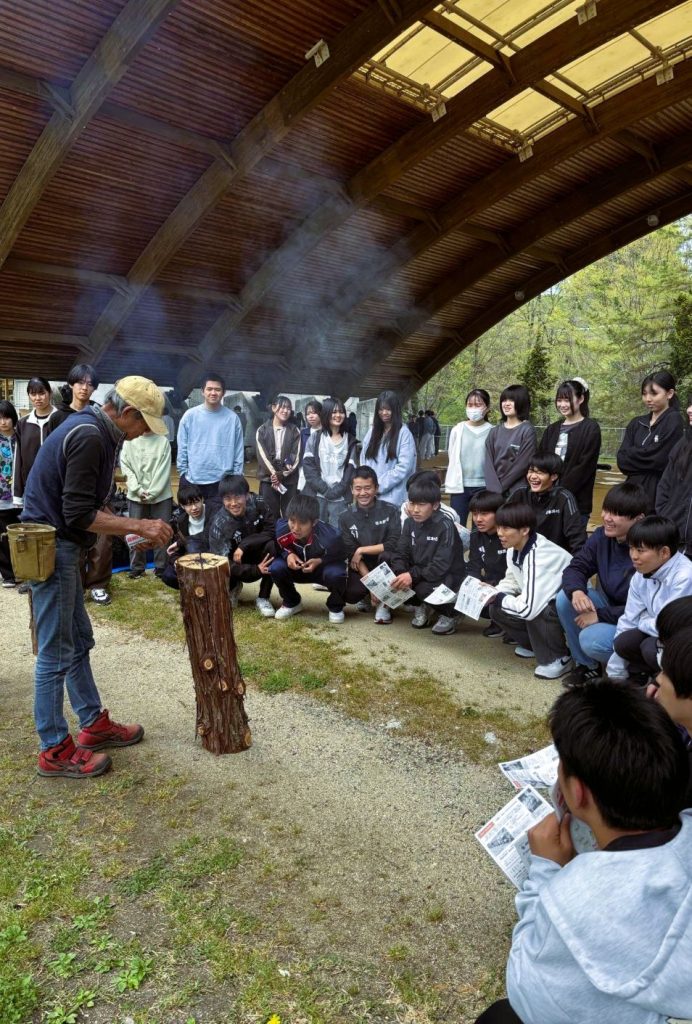

DG組は、満蒙開拓記念館とスウェーデントーチ体験。満蒙開拓記念館では、満蒙開拓歴史に関する展示説明、語り部さんのお話をお聞きしました。黒台信濃村開拓団が全国初の県単独の開拓団として昭和11年に送出。県内では最大規模で、下伊那からが70戸と一番多かったそうです。入植地がソ連国境に近く、1945年8月9日のソ連侵攻翌朝から始まった壮絶な逃避行を当時5歳だった橋本さんが語り部として、その様子を話して頂きました。「戦争は何も残らない」「エゴとエゴのぶつかりあい」という言葉が印象的でした。語り部さんのお話は生々しく、生徒の心にも響くものがあったと思います。スウェーデントーチは、丸太を垂直に置き、切り込みをいれ、真ん中から火をつけて燃やすことで、熱と光を得る手法です。歴史は長く、フィンランド人によって作られたそうですが、三十年戦争の時に、スウェーデン兵士が使っていたことから、スウェーデントーチと呼ばれているようです。その火を使って、野菜やウインナー、マシュマロ焼いて食べました。「肉がないBBQなんて!」とはじめは不満気味の生徒たちでしたが、美味しい五平餅を2本と、あるとは思ってなかったウインナーやマシュマロも食べられ、満足してくれたようです。